Neue Versorgungsform

Ziele

Die Neue Versorgungsform von B(e) NAMSE basiert auf einem innovativen Konzept, das auf interdisziplinärer Zusammenarbeit, digitaler Unterstützung und einer starken Einbindung der Patient:innen und ihrer Familien beruht. Dabei verfolgt B(e) NAMSE einen ganzheitlichen und sektorenübergreifenden Ansatz. Bestehende Angebote der Regelversorgung werden durch die Neue Versorgungsform ergänzt und vernetzt.

Das Hauptziel des Projekts ist es, die sektorenübergreifende Versorgung von Patient:innen mit Seltenen Erkrankungen zu verbessern. Die Versorgung soll dabei nicht nur medizinische Aspekte abdecken, sondern auch psychosoziale und edukative Maßnahmen beinhalten, um Betroffene und ihre Familien optimal zu unterstützen. Ein weiteres zentrales Ziel ist die Vermeidung von Fehl-, Über- und Unterversorgung durch eine gezielte Versorgungskoordination und eine individualisierte Betreuung.

Umsetzung

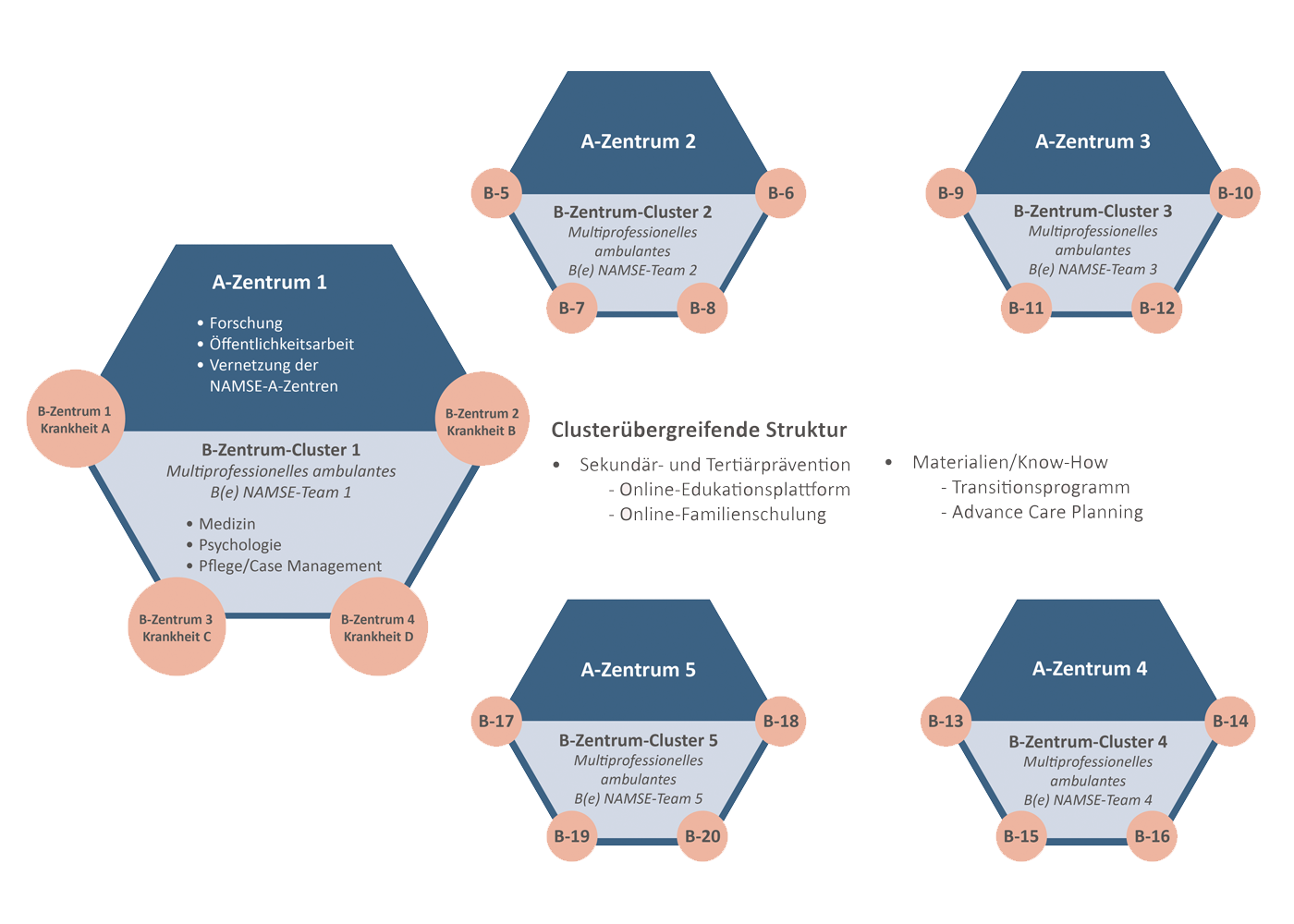

Mit der Neuen Versorgungsform B(e) NAMSE wird die bestehende spezialisierte Versorgung von jungen Menschen mit Seltenen Erkrankungen an medizinischen Fachzentren (=NAMSE-B-Zentren) ergänzt. Dazu werden fünf primär ambulant tätige NAMSE-B-Zentren-Cluster an ausgewählten Standorten in Deutschland implementiert (Augsburg, Datteln, Dresden, Mainz, Würzburg). Die Clusterstandorte sind so gewählt, dass eine möglichst große geografische Abdeckung gewährleistet wird und Patient:innen in verschiedenen Regionen von der Neuen Versorgungsform profitieren können. Jeder der 5 Clusterstandorte beheimatet 4 verschiedene NAMSE-B-Zentren, die eng mit anderen Fachärzt:innen und Selbsthilfeorganisationen zusammenarbeiten (Abb. 1). Die NAMSE-B-Zentren-Cluster arbeiten am Standort interdisziplinär, multiprofessionell und nachhaltig zusammen. Clusterübergreifend werden Materialien und Schulungen zur Sekundär- und Tertiärprävention, zu Transitionsprogrammen und Advance Care Planning eingebunden.

Abbildung 1: NAMSE B-Zentren-Cluster

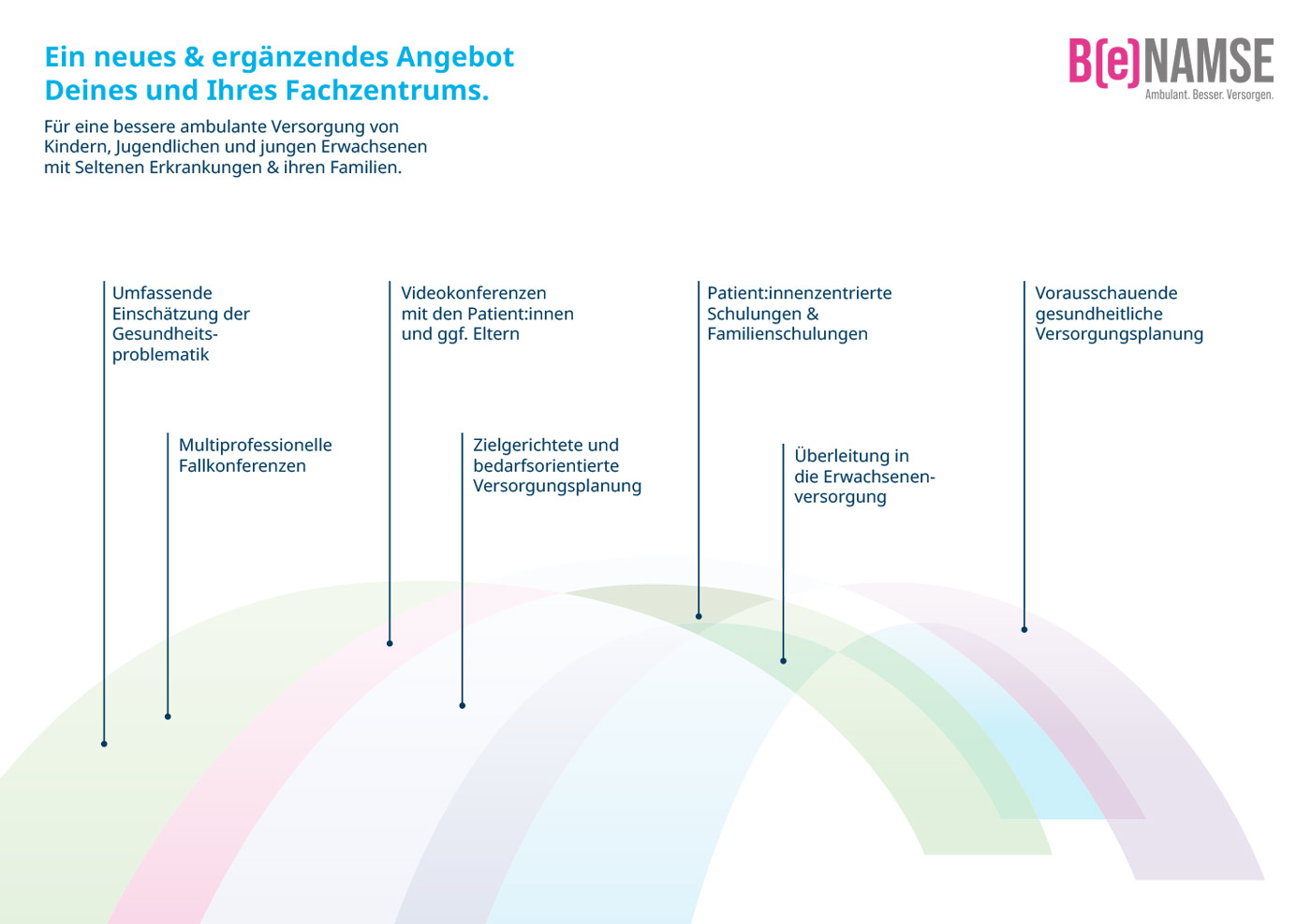

Durch eine kontinuierliche teambasierte Versorgungskoordination des B-NAMSE-Teams erfolgt ergänzend zur Regelversorgung an den einzelnen NAMSE-B-Zentren-Clustern die Planung und Durchführung einer multimodalen Behandlung. Dabei werden alle bio-psycho-sozialen Versorgungsaspekte in die Begleitung integriert (s. Abb. 2).

Abbildung 2: Ablauf Neue Versorgungsform

Bereits vor der persönlichen ambulanten Vorstellung im NAMSE B- Zentrum finden eine initiale Einschätzung der komplexen Gesundheitsproblematik sowie interne multi-professionelle Fallkonferenzen zur bedarfsgerechten Steuerung der Versorgung statt.

Anschließend werden Videokonferenzen mit Patient:innen und ggf. Eltern zur partizipativen Problembesprechung sowie zur konkreten Schulungs- und Versorgungsplanung umgesetzt.

Parallel und ergänzend zur persönlichen Vorstellung im NAMSE B- Zentrum finden individuelle patient:innenzentrierte Schulungen zur Sekundär- und Tertiärprävention sowie bei Bedarf zur Transition/ Transfer in die Erwachsenenversorgung, eine Online-Familienschulung sowie im Bedarfsfall eine frühzeitige und strukturierte vorausschauende gesundheitliche Versorgungsplanung (Advance Care Planning) statt.

Zudem wird bedarfsgerecht auf niederschwellige SGB V ferne Leistungen hingewiesen und deren Inanspruchnahme motiviert und unterstützt.

Kontinuierliche teambasierte Versorgungskoordination (KTVK)

Zentral für die Umsetzung der Neuen Versorgungsform ist eine kontinuierliche teambasierte Versorgungskoordination (KTVK) des gesamten Versorgungsprozesses.

Die Versorgungskoordination in B(e) NAMSE erfolgt durch ein multiprofessionelles Team, das eng mit den Patient:innen und deren Familien zusammenarbeitet. Zum Team gehören Casemanager:innen, Ärzt:innen und Psycholog:innen. Die Koordination umfasst die Planung und Organisation der einzelnen Behandlungsschritte, die Durchführung von Schulungsmaßnahmen für Patient:innen und Angehörige sowie die Unterstützung bei der Nutzung digitaler Gesundheitsanwendungen. Ziel ist es, die Versorgung so effizient und patientenzentriert wie möglich zu gestalten und die Selbstwirksamkeit der Patient:innen zu stärken.